In un panorama televisivo saturo di format prevedibili, Adolescence si è imposto come un oggetto narrativo disturbante e necessario. La miniserie britannica, composta da quattro episodi girati interamente in piano sequenza, ha conquistato critica e pubblico grazie a un intreccio che fonde racconto psicologico, analisi sociale e invenzione visiva con una precisione chirurgica. Non è solo televisione: è un’esperienza, un’immersione forzata in uno dei territori più pericolosi e incompresi del nostro tempo — l’adolescenza.

La mente adolescente, tra fragilità e furore

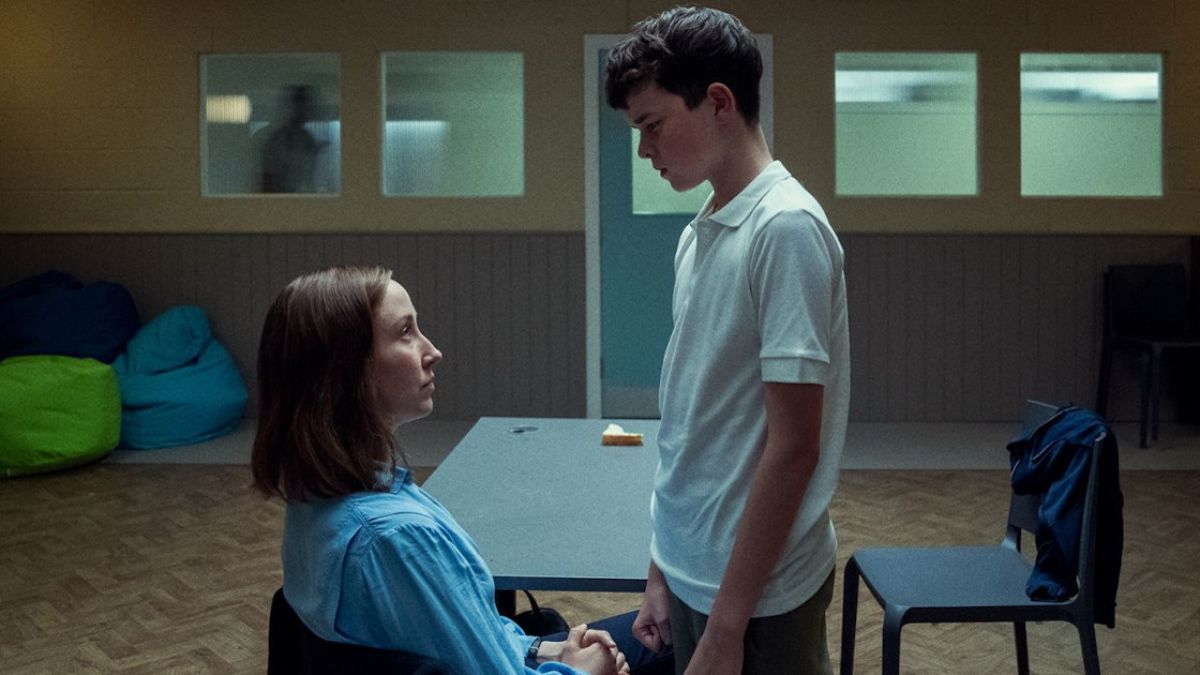

Il cuore pulsante della serie è Jamie Miller, un ragazzo di tredici anni arrestato con l’accusa di omicidio. Non importa sapere se sia colpevole. Importa che lo sguardo su di lui sia quello di un mondo che lo ha già giudicato e condannato. La serie non cerca assoluzioni, ma comprensione: scandaglia la psiche adolescenziale senza indulgenze, mettendo in scena l’ambivalenza tra bisogno d’affetto e attrazione per l’abisso. In un’età in cui la personalità è ancora una costruzione instabile, il trauma, l’isolamento e la pressione sociale diventano elementi esplosivi. Il personaggio di Jamie, come quelli che lo circondano, è una crepa in una struttura che dovrebbe proteggerlo e invece lo espone, lo annienta, lo osserva crollare.

Sotto la superficie: un mondo che non sa ascoltare

Adolescence è anche un atto d’accusa sociologico contro una società che parla agli adolescenti solo quando è troppo tardi. Le aule scolastiche, i corridoi, le case vuote e i cellulari perennemente accesi non sono semplici luoghi o oggetti, ma strumenti di pressione e controllo. Il bullismo e la violenza sono qui rivelati non come deviazioni eccezionali, ma come sintomi strutturali di una comunità incapace di educare all’empatia. Il peso delle mascolinità tossiche, l’assenza di adulti credibili, il ruolo delle sottoculture online nella radicalizzazione emotiva e comportamentale emergono con forza, senza prediche ma con una narrazione che lascia parlare il silenzio, i respiri trattenuti, gli sguardi bassi. La serie non suggerisce soluzioni, ma inchioda alle proprie responsabilità genitori, insegnanti e istituzioni.

Il tempo reale come trappola narrativa

A rendere Adolescence un prodotto formalmente rivoluzionario è la scelta di raccontare ogni episodio in tempo reale, con un unico piano sequenza per ciascuna puntata. Non si tratta di un vezzo registico, ma di un dispositivo etico: lo spettatore non può staccare, non può saltare la scena scomoda, non può distrarsi. È costretto a restare, a vedere. Ogni movimento di macchina segue con claustrofobica precisione i personaggi, accompagnandoli nel momento in cui la verità implode. Il tempo, che in televisione è spesso manipolato, qui è una trappola e una condanna. Come la vita di un adolescente che ha sbagliato e non può tornare indietro.

Un’opera necessaria

Il successo di Adolescence è la prova che il pubblico sa riconoscere il coraggio, la complessità e l’autenticità quando li incontra. Non è una serie che consola, ma che ferisce con lucidità. Non offre facili morale, ma domande che restano aperte ben oltre i titoli di coda. E in questo, nella sua capacità di trasformare il dramma in un atto politico e artistico, sta la sua forza. Una forza che, forse, ci farà smettere di dire che i ragazzi sono “il futuro” e iniziare a guardarli per ciò che sono: corpi e menti che gridano oggi, non domani.